Tra sciami meteorici e roccia spaziale: un’esame approfondito delle Meteore, dei Bolidi e dei Meteoriti

Il cielo notturno è il palcoscenico di spettacoli celesti affascinanti e spesso misteriosi. Tra le varie meraviglie cosmiche che illuminano la volta stellata, meteore, bolidi e meteoriti catturano la nostra attenzione con la loro presenza fugace e, a volte, spettacolare. In questo articolo, esploreremo le intricanti differenze tra questi fenomeni, cercando di fare chiarezza sulle terminologie corrette da utilizzare.

SASSI SPAZIALI

Il Sistema Solare è un luogo fortemente impolverato. Nonostante siamo abituati a rappresentarlo con il classico Sole al centro circondato dalle orbite degli 8 pianeti principali, in realtà la sua struttura è molto più complessa di così. Al suo interno sono infatti presenti tutta una serie di corpi minori, posti in zone differenti e dalle caratteristiche disparate, che contribuiscono a rendere questo quartiere galattico più incasinato di quanto possa apparire. Per esempio tra Marte e Giove c’è quella che viene chiamata “Fascia Principale degli Asteroidi”. Andando più lontano invece, oltre l’orbita di Nettuno, troviamo la “Fascia di Edgeworth-Kuiper”, costituita da pianeti nani e altri oggetti, circondata a sua volta da un’ulteriore zona ancora più lontana dal Sole e attualmente solo ipotizzata: la “Nube di Oort”, un serbatoio di comete. Per di più abbiamo centauri, asteroidi troiani, satelliti, anelli planetari… insomma, una grande varietà di oggetti, che differiscono per dimensioni e composizione chimica ma accomunati dal fatto di essere tutti dei sassi spaziali.

Queste rocce non rappresentano altro che il residuo della formazione del Sistema Solare avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa. Si tratta di materia raffreddata che non ha avuto tempo (o modo) di aggregarsi nel Sole quando era ancora una nebulosa protostellare, o in qualche pianeta; permeante lo spazio interplanetario. Il fatto che ad oggi la maggior parte di questi sassi sia confinata in precise zone (chiamate Fasce) è un bene, nonchè il frutto di una lunga evoluzione che ha portato il Sistema Solare a diventare un posto relativamente ordinato e tranquillo, con orbite stabili, cosa impensabile all’epoca della sua nascita durante la quale il caos regnava sovrano e ogni corpo celeste possedeva traiettorie casuali e estremamente variabili, aumentando di molto il rischio di impatti catastrofici. Attualmente la frequenza di questi eventi è drasticamente diminuita, grazie alle reciproche interazioni mareali tra pianeti che nel corso delle ere hanno relegato questi corpi in orbite precise (menzione d’onore va a Giove che con la sua grande massa trattiene centinaia di migliaia di asteroidi nei suoi punti di Lagrange), ma non è ancora pari a zero. Anche oggi infatti la Terra viene ogni giorno colpita da queste pietre, nella maggior parte dei casi minuscole e innocue. Vediamole nel dettaglio.

ANCHE LE STELLE CADONO

Come anticipato poc’anzi, queste rocce cosmiche possono avere dimensioni molto differenti. Parliamo di un range che va dall’ordine di pochi millimetri di diametro a svariate centinaia di chilometri. La loro abbondanza è inversamente proporzionale alla loro dimensione: più sono piccoli, più saranno numerosi. Quelli con una grandezza pari a granelli di sabbia o polvere sono presenti in quantità incalcolabile e sono la causa principale del fenomeno della luce zodiacale. Il loro nome scientifico è meteoroidi.

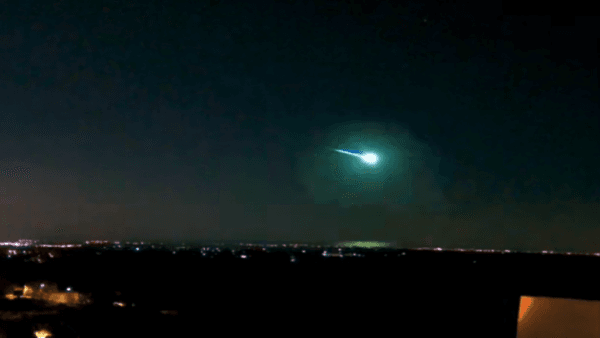

Quando un meteoroide si avvicina troppo al nostro pianeta, a volte può capitare che esso riesca a raggiungere gli strati più esterni dell’atmosfera. Qui l’aria è molto rarefatta, eppure tanto basta a generare delle forze di attrito aerodinamico in grado di surriscaldare il sassolino al punto tale da fargli emettere luce, un fenomeno simile all’incandescenza. Ecco quindi che abbiamo la meteora (denominazione scientifica appropriata), o informalmente chiamata stella cadente. Il nome ‘meteora’ deriva dal greco: “che sta in alto nell’aria”. L’appellativo informale invece risale sempre alle antiche popolazioni europee le quali, ignare che il cielo fotte fatto anche di sassi, chiamavano ‘stella’ tutto ciò che emettesse luce, ‘cadente’ perché a occhio nudo sembra di assistere effettivamente a un astro nell’atto di precipitare sul suolo terrestre. Questi due termini Questi te!indicano quindi il fenomeno luminoso generato dal meteoroide a contatto con l’atmosfera terrestre. Generalmente l’altezza alla quale avvengono è compresa tra i 75 e i 100 km, nella mesosfera. La loro velocità può variare tra i 10 e i 70 km/s (risultato della somma della velocità del sasso con quella della Terra) e visualmente la durata della scia che producono si aggira da pochi decimi a una manciata di secondi, proprio perché sono talmente piccoli che l’aria li dissolve completamente in poco tempo. La maggior parte delle meteore sono molto deboli e visibili solo sotto cieli molto bui. Meno frequentemente un meteoroide può essere talmente grande (da svariati cm al metro di diametro) che la meteora generata diventa eccezionalmente luminosa: ecco il bolide. Con ‘bolide’ ci si riferisce generalmente a quelle stelle cadenti che raggiungono magnitudini prossime o addirittura superiori a quella di Venere in cielo (-4.5). In eventi straordinari riescono ad illuminare a giorno il paesaggio circostante.

Sono proprio questi oggetti a regalarci gli spettacoli più belli. La loro magnitudine visuale è talmente bassa da essere visibili anche da città molto grosse. Non durano mai meno di un secondo, anzi possono spingersi anche alla decina abbondante di secondi, attraversando tutta la volta celeste. Poiché sono molto luminosi, l’occhio umano è in grado di captarne i colori, i quali possono variare dal bianco al verde, dall’azzurro al rosso, a seconda della loro composizione chimica. Il verde per esempio indica un’abbondanza di magnesio sulla superficie del sasso, il rosso azoto e ossigeno, il violetto calcio e l’azzurro ferro. La tonalità di un bolide può anche variare mentre questo brucia in atmosfera, a testimoniare la presenza di strati dalla composizione differente. Come se non bastasse queste palle di fuoco possono anche dividersi, frammentarsi o produrre rumore, simile a quello di un tuono. A volte il meteoroide che compone questi fenomeni spettacolari è talmente grosso che l’atmosfera non riesce a dissolverlo completamente. La parte rimanente, la quale viene fortemente rallentata dagli strati di aria, riesce a raggiungere perciò il terreno, creando il meteorite (con tanto di cratere annesso in casi estremi), come nel caso del Bolide di San Valentino avvenuto nel 2023 ritrovato nei pressi di Matera. I meteoriti si distinguono dalle altre pietre sul suolo poiché presentano una forma generalmente levigata e un colore molto scuro, entrambi risultato delle micidiali forze d’attrito mentre questo cadeva sulla Terra.

A volte le meteore sono raggruppate in quelli che vengono chiamati sciami meteorici. Si tratta di ammassi di meteoroidi generati da alcuni corpi che intersecano l’orbita terrestre durante il loro moto di rivoluzione attorno al Sole. La disposizione di questi frammenti, concentrati in ristrette fasce, fa sì che quando il nostro pianeta le attraversa in alcune notti consecutive si assiste a una vera e propria pioggia di stelle cadenti, anche centinaia all’ora. Gli sciami prendono il loro nome dalla costellazione che funge da radiante, ovvero da dove tutte le meteore sembrano partire. Ogni anno ce ne sono diverse, le più famose sono sicuramente le Perseidi di agosto, ma vanno ricordate anche le Leonidi di novembre, le Quadrantidi di gennaio o le Geminidi di dicembre.

Infine, altri due termini che vengono spesso accostati a questa branca e contribuiscono a confondere ulteriormente i lettori sono gli asteroidi e le comete. A differenza dei meteoroidi, questi due tipi di oggetti possiedono dimensioni considerevolmente più elevate, dell’ordine di decine o anche centinaia di km. Gli asteroidi sono giganteschi sassi spaziali costituiti da carbonati, silicati e molti altri tipi di rocce. Si trovano prevalentemente nel sistema solare interno e vengono spesso scambiati per i meteoriti. La causa di questo imbroglio risiede nel fatto che nel corso delle ere geologiche molti asteroidi sono impattati sul suolo terrestre o lunare, diventando a tutti gli effetti giganteschi meteoriti che hanno generato crateri di notevole grandezza e causando estinzioni di massa. Le comete invece sono enormi palle di neve sporca. Hanno le stesse dimensioni degli asteroidi ma oltre che di roccia sono costituite anche da vari tipi di ghiacci, non a caso sono quasi tutte collocate nel sistema solare esterno dove fa molto freddo. Vengono confuse con le stelle cadenti perché entrambe possiedono una testa e una coda. Tuttavia nelle meteore la testa, come già detto, è grande pochi mm o cm, mentre la coda che si genera viene chiamata scia, dura pochi secondi ed è causata dalla sublimazione del meteoroide a contatto con l’atmosfera terrestre. Nelle comete invece la testa viene chiamata nucleo, molto più grande così come la suacoda, la quale dura abitualmente diverse settimane o mesi ed è generata dall’evaporazione dei ghiacci presenti sul nucleo cometario quando questa si avvicina troppo al calore solare.