In Italia i tornado si formano ogni anno. Le aree più esposte sono la Pianura Padana e il Sud-Est peninsulare, con Puglia e Basilicata in prima linea per configurazioni favorevoli di convergenza dei venti e forte wind shear

I tornado non sono un’esclusiva delle Great Plains statunitensi: il Mediterraneo, e l’Italia in particolare, registrano decine di eventi ogni anno, con variabilità stagionale e geografica legata alla circolazione sinottica, alla temperatura del mare e alla complessa orografia [1]. Un esempio locale di forte intensità è il tornado EF3 di Taranto (2012) [4]. Oltre ai casi a terra, il nostro Paese osserva molte trombe marine (che talvolta “atterrano” lungo costa), specie tra fine estate e autunno.

Quanti tornado si osservano in Italia?

I database europei per eventi convettivi severi, insieme ai censimenti indipendenti, concordano su un quadro chiaro: ogni anno in Italia si registrano diverse decine di tornado, con fluttuazioni di stagione in stagione. I numeri variano a seconda dei criteri di conferma, della copertura osservativa e dell’attenzione mediatica/scientifica: per questo è utile considerare sia i dati ufficiali europei (ESWD tramite ESSL) sia i censimenti ufficiosi curati dalla community meteorologica [1][2].

🔎 Dove si formano più spesso? Pianura Padana e Sud-Est peninsulare (Puglia in testa)

-

📍

-

⚙️445 tornado EF1+ (1990–2021) in Italia: molti eventi nel Sud-Est in ambienti HSLC (alto wind-shear / bassa CAPE), con ruolo di SST positive su Ionio/Adriatico [6].

-

🗺️

Focus Puglia–Basilicata: la “zona di convergenza” lungo le Murge

Tra Murgia barese e Murgia tarantina (con estensione verso il Materano e aree limitrofe) si osservano con frequenza linee di convergenza che concentrano vorticità e pre-esistenti rotazioni a mesoscala. Agiscono tipicamente tre ingredienti:

- Afflusso caldo-umido dai bacini ionico/adriatico.

- Intrusioni più fresche/instabili da nord-est (Adriatico/Balcani), specie in presenza di saccature.

- Ricadute secche appenniniche da sud-ovest con gradienti termici/orografici marcati.

Quando questi flussi si organizzano sotto jet in quota e wind shear sufficienti, crescono le probabilità di supercelle e quindi di tornado. Un caso emblematico è l’evento Matera–Altamura del 14 novembre 2004, documentato e analizzato nel nostro archivio [3]. Un altro riferimento cruciale per l’area è il tornado EF3 di Taranto (28/11/2012), sulla costa ionica pugliese, che evidenzia come la combinazione Ionio–Adriatico e shear marcato possa produrre fenomeni di elevata intensità [4].

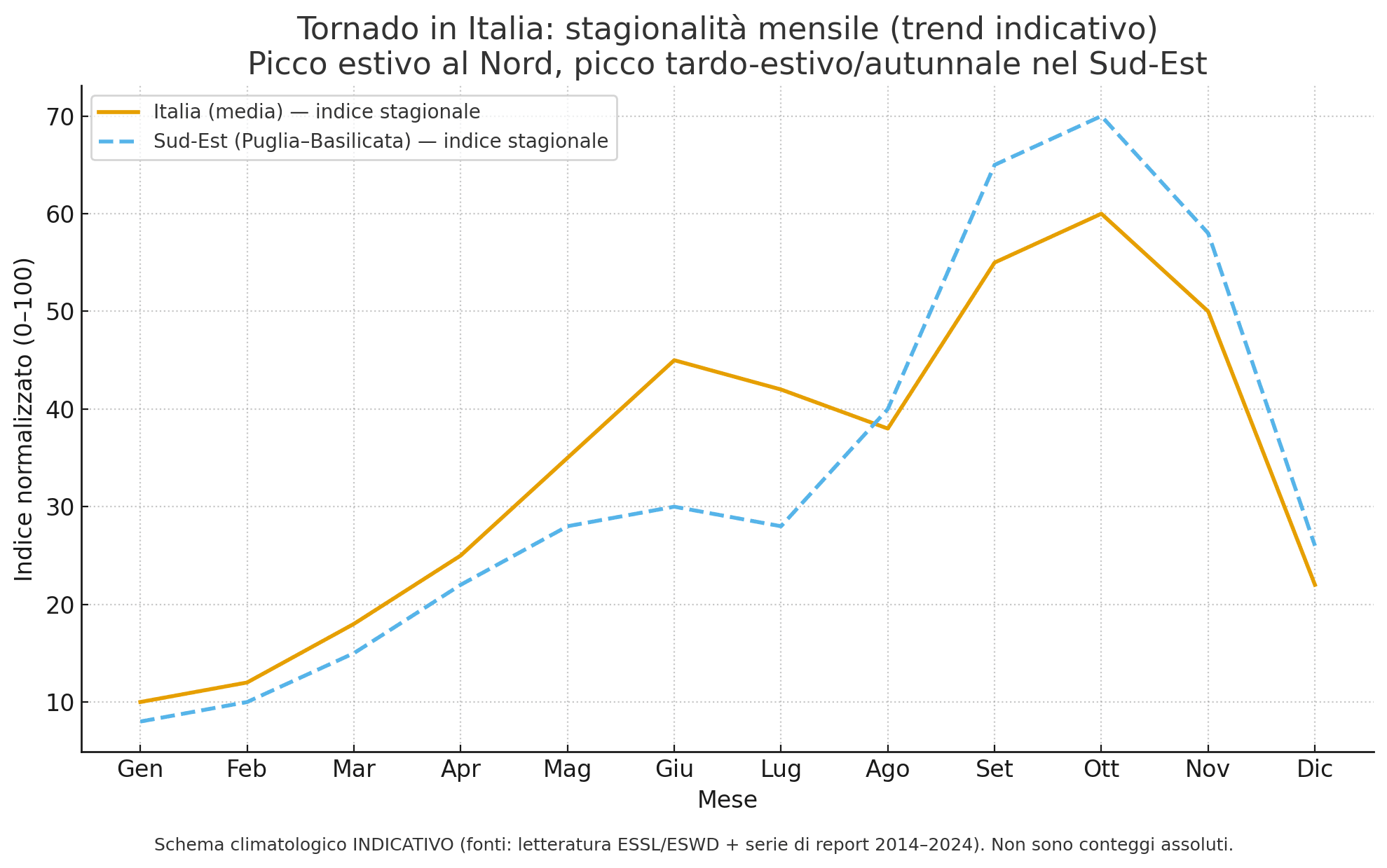

Quando aspettarseli?

- Nord Italia / Pianura Padana: picco primavera–estate, con eventi spesso pomeridiani/serali.

- Sud ed est italiano (Adriatico–Ionio): picco tra fine estate e autunno, con frequenti waterspout e possibilità di touchdown a riva; finestre attive anche in inverno durante passaggi frontali dinamici [1].

Quanto sono intensi?

In Italia la maggioranza dei casi classificati rientra nelle classi deboli-moderate (F/EF0–F/EF1), con una quota minore di eventi F/EF2 e rari casi F/EF3-F/EF4. Dal 1° settembre 2023 il database europeo (ESWD) adotta la International Fujita Scale (IF), che uniforma la lettura dei danni da vento in Europa [1].

Sicurezza: cosa fare se noti nube a muro o rotazioni

- Riparati in edificio solido, ai piani bassi, lontano da vetrate; evita locali leggeri o prefabbricati.

- Non inseguire il fenomeno: la traiettoria può variare bruscamente.

- Se sei in auto su tratto esposto, valuta uscita dal veicolo e riparo in struttura bassa vicina. Evita sottopassi affollati.

- Segnala eventuali danni/rotazioni con foto/video geolocalizzati e orario preciso: migliora i database e la valutazione del rischio locale [1].

Note sui dati e sulla citazione delle fonti

ESWD/ESSL rappresenta il riferimento ufficiale europeo per gli eventi severi: i report annuali sintetizzano numeri, mappe e metodologia di validazione. I censimenti indipendenti come MeteoTornado ampliano la copertura osservativa e aiutano a cogliere tendenze recenti, ma restano ufficiosi; è buona prassi consultarli insieme al dataset europeo [1][2].

Fonti

- European Severe Storms Laboratory (ESSL) – Report annuali, ESWD e metodologia (include adozione IF scale) ↑ torna su

- MeteoTornado – Report tornado in Italia 2014–2024 (censimento indipendente, dati ufficiosi) ↑ torna su

- MeteOne – Il tornado del 14/11/2004 tra Matera e Altamura (case study e analisi) ↑ torna su

- MeteOne — Tornado EF3 a Taranto (28 novembre 2012): reportage e analisi ↑ torna su

- ESSL — Annual Report 2023: adozione International Fujita (IF) Scale, numeri europei (tornado + waterspout) e metodologia ESWD ↑ torna su

- MDPI Atmosphere — Avolio & Miglietta (2023): hotspot italiani, 445 tornado EF1+ (1990–2021), ambienti HSLC e ruolo SST Ionio/Adriatico ↑ torna su

- MDPI Atmosphere — Grieser et al. (2020): mappe di rischio europee (osservazioni + reanalisi + correzione popolazione), massimi su Po Valley e Sud-Est italiano ↑ torna su

- MWR / ESSL — Groenemeijer & Kühne (2014): climatologia europea ESWD (massimo estivo al Nord, massimo autunnale/invernale nel Mediterraneo) ↑ torna su